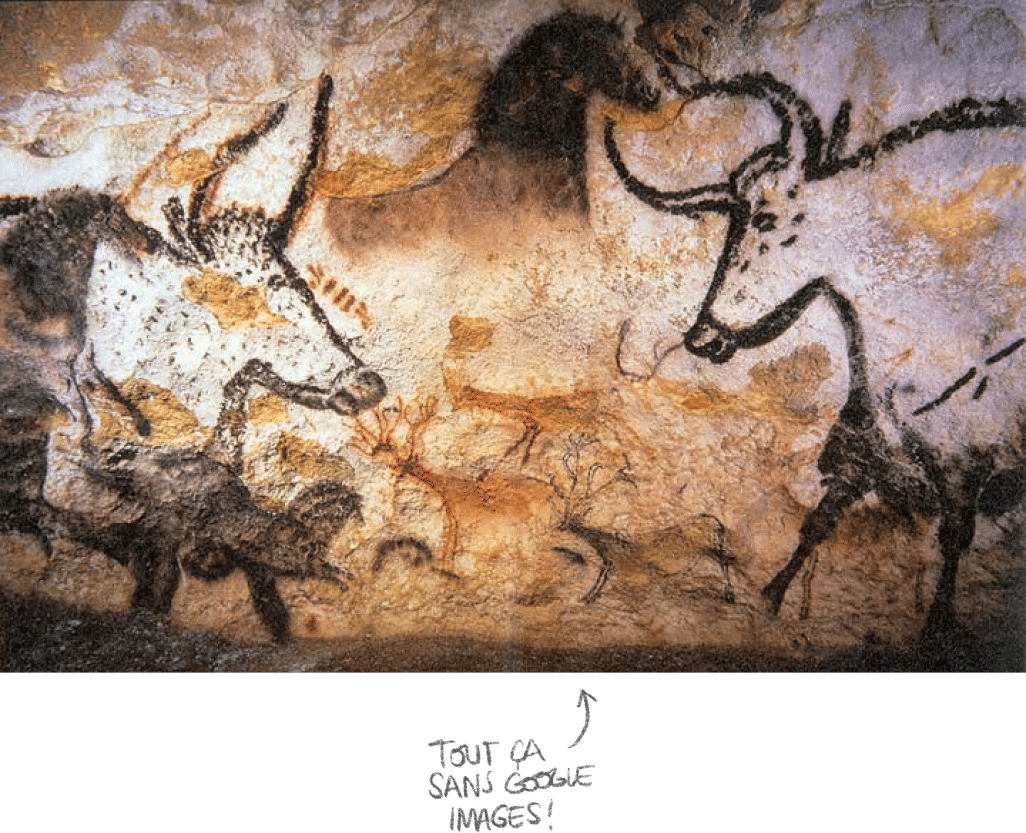

Les peintures rupestres de Lascaux

Contexte

Les peintures rupestres de la grotte de Lascaux, découvertes en 1940 en Dordogne, cristallisent, à notre connaissance, le moment où le dessin lui-même a été inventé. Il y a environ 17 000 ans, des chasseurs-cueilleurs de l’époque paléolithique ont, pour la première fois, simplifié le monde avec des traits. Sans modèle autre que vivant, cette première a dû requérir une capacité d’abstraction prodigieuse. Ces dessins ne sont pas de simples décorations, ils servent à transmettre des savoirs, des mythes ou des croyances. Ils marquent une étape essentielle dans l’histoire de notre espèce, où l’image devient un outil pour expliquer et préserver une vision collective du monde.

Une explication en dessin

Les fresques de Lascaux sont un exemple frappant d’universalité, on est encore en mesure de les comprendre aujourd’hui (ne fût-ce qu’au premier degré). Concrètement, ils forment une carte mentale de la relation entre les humains et leur environnement. Les proportions exagérées, les mouvements dynamiques,et la juxtaposition des figures semblent raconter des récits complexes. Certains chercheurs pensent qu’ils expliquent les comportements des animaux, les cycles de chasse, ou des rituels liés à la survie. La mise en forme des figures dans l’espace – certains animaux dominant le mur central, d’autres relégués sur les côtés – contextualise leur importance perçue. Ce langage visuel primitif offre une vision d’ensemble des préoccupations et des croyances de nos ancêtres, tout en fixant leur connaissance dans une forme (très) durable.